阅读:0

听报道

小花序言

这几天朋友圈都在转基因编辑婴儿的事情。

数月未更新,上千条留言没有给我形成压力,一则科学新闻却让我迸发了想象力和热情,前日奋笔疾书一整天。

科幻不算是个讨巧的题材,我知道写半天可能也没多少人看,但这对我没有关系。

我是个随性而至的人,同时我认为好奇心是成年人异常珍贵的品质。这也是我欣赏克拉克墓志铭的原因:

He never grew up, but he never stopped growing.

他从未长大,但从未停止成长。

我一直对科幻抱有敬畏之心。我一度将身边的女生分为两种人:读《三体》的和不读《三体》的。这两类人有着本质的区别,不再赘述。

刘慈欣说,我们现在生活的世界与我们童年的世界已截然不同,而这种变化还在加速发生。未来就像盛夏的大雨,在我们还来不及撑开伞时就扑面而来。

我认为,我们可以参考当下的,除了历史,还有未来。

" 如果你爱上了一朵生长在一颗星星上的花,

那么夜里你看着天空就感到甜蜜欢愉,

好像所有行星上都开着花。"

—— 圣埃克苏佩里《小王子》

∞

正文

我叫子丑,生于2139年,是一名地下食物管道清洁工。

我今年27岁,每天的工作就是沿着地下食物管道一路检查,寻找淤堵和霉斑,然后用激光吸尘器清理干净。

我很热爱我的工作。第一,我的工作不需要和任何人来往;第二,我的工作离家很近。

我的工作真的离家很近。因为我就住在地下食物管道的尽头的一个地下室里。据说这是一百多年前的地铁售票处,曾经是人头攒动的繁华枢纽。但后来人类全面废弃地铁,改成了空中穿梭机,这些地下的世界就永远地被人遗忘了。

***

我七岁之前的记忆是阳光明媚的。

我曾经住在一个阳光普照的宅邸里,家里有全实景游戏机,自动生长的仿真盆栽,门口停着好几架太阳能穿梭碟。最重要的是,我有一位温柔美丽的妈妈。

我的妈妈是世界上最美丽的女人。和满大街像蛇精似的“转基因脸”不同,她长着一张纯粹的,未经编辑的脸。

她笑的时候眼角有散开的鱼尾纹,脸颊上有褐色的雀斑,缩起脖子的时候会有肉肉的双下巴,坐下的时候会有微微隆起的肚腩。她换季的时候会过敏,鼻头会变得通红,然后会咳嗽和微喘。她的脚后跟到了冬天会干裂,她就会坐在4D成像的火光灯前,专心地给脚后跟涂厚厚的油脂。

她会唱很多古代的歌谣,她会将我搂在怀中,轻轻的拍着我的背,轻声吟唱,“豆豆龙,豆豆龙,是你说的人都不同,是你教我成长的感动。”

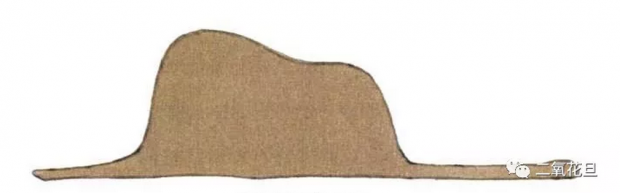

她有着褐色的瞳孔,但我记忆中的她看我的眼神总是充满忧伤。她总是一年四季给我戴着厚厚的帽子,每次我出门前她都在耳边叮嘱我,“不可以把帽子摘掉。”

但我还是违禁了。

***

七岁那年的夏天,我家门口和小伙伴玩意念泡泡,就是站在一个泡泡里,用意念控制飞行的游戏。后来我从泡泡里头朝下摔了下来,泡泡自带的保护系统让我缓慢降落下来,但我头顶的帽子却像自由落体一般离开了我。

“他有三只眼睛!他有‘贺建奎病毒’!”我听到身边小伙伴的尖叫声。

那天晚上,母亲将我藏在地下储藏室里。我听到许多邻居聚集在我家,我听到了砸东西的声音,还有母亲的啜泣。

“你已经入选了‘诺亚舟’移民计划,你可以去暝空星,那里没有病毒威胁,没有资源的争抢,你可以从头开始生活,有更多健康的孩子。”我听到外公劝说母亲。

“现在大家都知道了,子丑藏不住了。你不能因为在酒吧遇到一个变种人,生下一个野种,就断送了自己的人生。”我听到了我熟悉的外婆的声音。

我没有听到母亲的言语,我只听到她一直在啜泣,整整一夜。

***

我在繁杂的声响中不知何时坠入了梦乡。

等我睁开眼睛时,我已经置身于一个陌生的房间里。房间四壁有高彩屏幕,右上角显示储存有三千五百个实景游戏,和五千七百部实景动画片。房间有食物传送柜,我喊出食物的名字,就会有相应的食物出现在柜门中。

我意识到,这是一家酒店。我四下寻找,没有看到母亲。

我仿佛突然意识到什么,夺门而去。我要寻找我的母亲。

我冲出酒店出口,我随光通道下降到室外大街上。矮小的我站在熙攘的人群中,看来往攒动的人遍布在每一个立方米中,每个人都有着一张精致无暇的“转基因脸”,猫似的大眼睛,瓷娃娃般的肌肤,尖尖的三角下颚。但精致的容貌下,都是一张张焦虑的脸。

空中不断有飞碟投掷食物包,然后人们就像膜拜真神一样举起双臂,抢夺落下的食物包。

我看到有个女人急了,扯开外套露出一对羽翅,振翅飞起,用嘴叼住一个食物包。

“她是变种人!她有‘贺建奎病毒’!”人们看到她露出的翅膀顿时一片恐慌,散开一个大圆圈,长翅膀的女人不知所措地站在中央。

“求求你们让我走吧,我没有病毒,我肚子里有孩子。”长翅膀的女人惊慌失措地哀求。

“消灭她,消灭她!”人群中层层叠叠响起呼喊,此时一架警卫碟出现在空中,人们顿时鸦雀无声。

只见警卫碟射出一道红光,长翅膀的女人和她腹中的胎儿顿时化作一块焦炭,清洁碟随即也飞来,将焦炭吸入舱内。

人们继续拥挤熙攘着抬头望着天,等待着下一轮食物包的投掷。刚才的一切仿佛不曾发生。

我沿着道路奔跑,一路不断撞到往来的行人,长着千人一面的蛇精一样的面孔。我记得母亲告诉过我,如今地球上有120亿人,资源高度饱和,所以她平时从不让我外出去平民的街道。

我摘下帽子,露出我头顶的第三只眼。我瞬间可以看到千里外的世界。我看到了我家的宅邸,看到了在窗前啜泣的母亲。

人们留意到我头顶的眼睛,开始有人追赶我,我不顾一切地狂奔,大脑一片空白。

我只是想回到母亲身边。

然后我终于在人群追赶到我的前一刻到达了母亲的窗前。我在窗外敲击着反光屏幕窗户,屏幕出现一道道裂纹。

母亲抬起泪眼看到窗外的我,呆住了。

“妈妈,开门啊!”后面追我的人越来越近了,我拼命地冲母亲喊。

但母亲却像失聪了一般,就那么呆呆地望着我,始终没有开窗。

“妈妈,求求你,开门啊。”我喊哑了嗓子,绝望地望着这世界上我最爱的人。

我脑海中突然回想到昨天祖父的声音,“你入选了‘诺亚舟’移民计划,你会有更多的孩子。”

***

七岁的我知道这个人尽皆知的计划。

自从三年前首例基因变异传染病“贺建奎病毒”出现,越来越多曾经做过基因编辑的人类开始出现病变,内脏开始生出肿瘤,然后肿瘤不断复制,最终肿瘤像气泡一样蹿出身体,整个人就像一只菜花,脏器爆裂而死。而这种病毒可以通过唾液等携带DNA的物质传染。

自此,经过基因编辑的人类成了人们眼中的潜在病毒携带者。其中,经过结构性基因改变的“变种人”,例如巨人、鸟人、多四肢人、多器官人,都成了人们攻击的对象。人们认为结构性基因改变是病毒的源泉,这些违反伦理存在的生物应当被归为异族,予以消灭。

同时,一批经检验未经过任何基因编辑的“纯种人类”则被层层遴选出来,进入了“诺亚舟计划”。他们将乘坐太空轮通过黑洞快轨,移民遥远的瞑空星球,开始人类的新大陆拓展。

我的母亲,我的纯种血统的母亲,就入选了这个神圣的计划。

她在我和“诺亚舟计划”之间,看来选择了后者。

***

我闭上了我的三只眼睛。我想象我的母亲登上太空轮的样子,她会从此去一个干净明澈的星球,过着长寿的生活,她会生很多纯血统的孩子,忘记我。

我正准备迎接我最后的时刻,突然感到有熟悉的力量拉住了我。我睁眼,看到母亲将我拥在怀里。

“记住,任何时候都不要再摘下你的帽子。”她用颤抖的声音对我说,然后将我推进了食物传送柜。

我从柜子的缝隙看到她一把杂碎了火光灯,用嘶嘶响动的裂缘放在自己的头上,她的头发瞬间起火,染成一团火球,我的母亲在我面前燃成一块黑炭。

追赶我的人们冲进房间,看到地上母亲的焦尸,啧啧道,“看来警卫碟已经把变种人处理掉了。”随即散去。

我关于母亲的记忆,从此在这块黑炭面前嘎然而止。

我的母亲为了我,燃烧了自己。

我记住了母亲最后留给我的话,“再也不要摘下你的帽子。”

***

从此我独居在地下废弃的陋室内,每天戴着帽子混在人群中抢夺空中投掷的食物包。有时运气好连续几天都能抢到。有时运气差,就只能去垃圾管道翻拣食物。

后来有清理食物传送管道的爷爷认识了我,我就加入他,从此有了一份工作。

食物传送管道是上流社会专属的设施。他们不用去街上哄抢飞碟投掷的食物包,而是坐在家里就可以用意念遥控食物传送柜,在脑海中确认菜单后,食物就会从地下的传送带以光速飞抵。

我每天用激光吸尘器清洗管道外壁以及中枢旋钮。有时在中枢旋转处会有掉落的食物,有时是一块能量面包,有时是一块压缩牛肉,总之总有收获,再也不用去街头哄抢食物了,我也可以住在不见天日的管道里,再也不必走上陆地。

***

转眼间,20年过去了。

清洁工爷爷在授仗给我之后两年就去世了,是幸福的自然死亡。

于是我的地下世界只剩下我一个人,每天我都坐在井盖下,透过井盖的缝隙,看对面的5D投影播放各种广告和新闻。

那是一块从我小时候就伫立在那里的5D投影。画面里的人物立体地被投射在空中,像真人一样走来走去。

我试图将点连成线,透过碎片的信息,我也终于弄清楚了今天世界的来龙去脉。

***

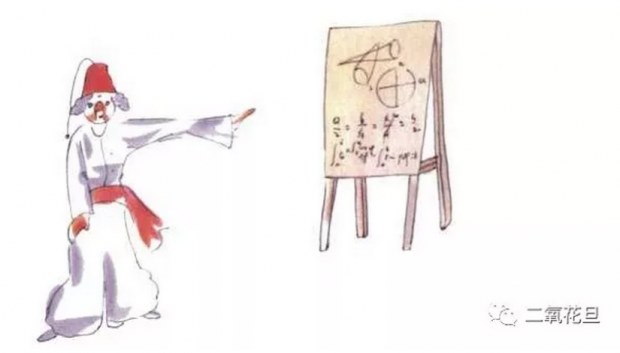

2018年,世界首例基因编辑婴儿在中国诞生。贺建奎被誉为“完美基因之父”。

此后,基因编辑逐渐在上流社会盛行起来,越来越多富人通过支付不菲的价格,修改掉后代基因中的缺陷,从而规避艾滋病、癌症、心脑血管疾病等患病可能。贺建奎的雕像被竖立在了全球的各个角落。

2040年代,随着互联网、生物药这些传统行业每况愈下,风投资本大量涌向了基因编辑公司。人类的基因编辑技术不再局限于最初的抵御疾病,而开始延展到容貌设置、改善体型、强化肺活量和心率等多种方向。基因编辑技术逐渐从上流社会蔓延至各个阶层,成为一项备孕基础项目。

新生代的人类将自己称为“DE generation”,即“DNA Editted generation”。从2040-2080年,”基因配比师“和”容貌设计师“成为高收入热门职业,他们会在父母计划生育之前,提前根据父母的偏好将胚胎DNA进行编辑,将孩子的容貌、体型、强壮程度都提前编程设置。新生代的眼睛变得越来越大,腰变得越来越细,腿变得越来越长,心肺功能也前所未有的强壮。

2100年,世界卫生组织公布的人口普查数据表明,随着基因编辑技术的盛行,发达国家地区和高收入人口的寿命大大增长,中国人均寿命从80年前的76岁提高到98岁。与此同时,各国政府意识到一个严峻的现象:经过基因编辑诞生的“DE generation”目前只有3%死亡,世界人口已经从80年前74亿上涨至120亿。世界资源面临巨大威胁。

地球的耕地和能源无法承受不断增长的长寿人口。

联合国紧急出台政策,每年按照死亡人数乘以一个系数,颁发定量“生育证”,按照排队顺序领证。如果未领取“生育证”擅自生育者,则不被纳入人类名册,不享用任何免费资源,无法上学和就业,只能终身打黑工。

联合国当时为了解决人口问题临时出台的政策,在之后的一百年中产生了巨大的蝴蝶效应,人类社会从此发生根本性变革。

2100-2120年,由于新增人口骤降,大量的基因编辑公司一夜之间面临倒闭。这些公司纷纷开始抢客大战,给予每一个拿到“生育证”的家庭各种隐形优惠,例如免费赠送大脑扩容,或者免费赠送永不衰竭心肺系统。后来紧扣流行趋势,进而发展到免费赠送一对耳朵,免费赠送可以360度旋转的脖子,或者可以伸缩至长达5米的胳膊。

人类在资本烧钱的推动下,在进行着一轮又一轮“进化”。法律已经无法控制人类的想象力和对“完美极致”的追求。走在街上,每个同宗的人类,却已然成了形态各异的不同种族。人类的种族归纳不再按照肤色和民族,而是按照基因编辑程度重新进行了划分,包括“纯种人”,“改良人”,以及“变种人”。

“纯种人”经过百年的演变,依然保留着近20亿人的规模,这20亿人主要发源于21世纪的底层社会,当时没有财力进行基因编辑,后来形成了维护原始个体的一个派系,内部互相通婚,推崇自然交配和分娩。我的母亲和祖父祖母就属于“纯种人”。

“改良人”属于社会主流人群,占80亿人。他们较为乐观地接受有利于提升个体质量的轻度基因编辑,就好像21世纪流行的医学美容,在无伤大雅不改变人体基本结构的基础上,进行以改善外观、提高身体健康为目的的改良。

“变种人”基因编辑公司的市场营销和极端性试验的产物。一群极端主义的科学家试图将人体优化到极致,满足一切能够想象的需求。最极端的案例,通过基因编辑,脑袋尺寸可以增大两倍(再大就会导致孕妇难产死亡)从而让大脑容量也翻倍,有四只脚的人行走速度可以提高7倍,有10只手臂的人可以360度旋转飞上天空。

我就是“变种人”的后代。我们三只眼睛的起源,据千度百科上说,最初的基因设计灵感源自古代的手机摄像头,科学家认为多配置一只眼睛,有利于最大程度实现视觉成像。于是经过基因编辑为我们的父辈增加了一只眼睛。

在我父亲生活的年代,多眼人还可以自由平等地生活在人群中。根据祖父祖母的只言片语,父亲应该是在酒吧里结识了年轻的母亲,坠入爱河,有了我。

但我出生的年代就没有那么幸运了。

《Nature Biotechnology(自然生物技术)》在贺建奎年代就有学术文章预言,DNA的改变往往是发生在远离基因编辑靶位点的片段,也就是说,编辑基因可能带来的风险是无法预知的。

这个预言在一百年后的今天得到了验证。人类简单粗暴地修剪DNA,却没有精确评测基因去除后的风险,例如CCR5基因缺失后,感染HIV的风险确实下降,但同时造成了机体的天然免疫缺陷和基因变异。

最初的变异只是发生在“变种人”身上。“变种人”往往在三十岁以前就会发生基因异化,产生多部位肿瘤,或者轻易感染外部病毒致死。

但他们的短寿都只是个体现象,并不具有传染能力。

就在我出生那年,首例传染性基因变异发生了,也就是后来谈之色变的“贺建奎病毒”。

距离第二次世界大战整整二百年后,人类再次迎来了灭顶之灾。

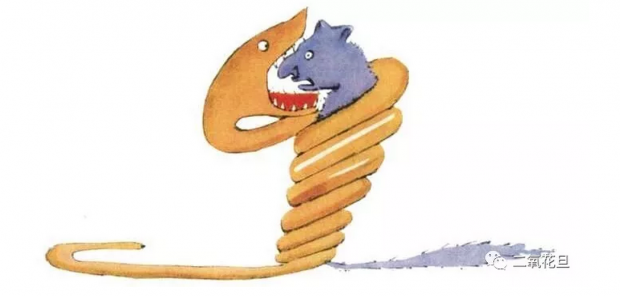

2139年的春天,一位巨脑变种人(脑容量是常人二倍)在街心花园当众推到了贺建奎的雕塑,然后倒在地上抽搐,无数肿瘤像气泡一样蹿出他的身体,整个人就像一只菜花,最终爆裂为一摊绿色的血水。

当时站在他身边的围观者,之后数月陆续爆发了类似症状。从低烧发病到死亡,往往只有短短一周。

经过检验,这种被称为“贺建奎病毒”的传染病和古代的西尼罗病毒及其类似,有囊膜,单链线性核糖核酸,RNA为正链,约有上千万个碱基对,可以通过唾液、体液等含有DNA的细胞进行扩散,具有高度传染性。一旦染上,全身基因都会迅速变异,身体细胞快速复制为肿瘤而亡。

人类突然意识到,潘多拉的盒子打开了。原本备受推崇的“变种人”顿时被视为“毒树之果”,以“原生人”和“改良人”为代表的一批议员通过了“自然运动”草案,草案只有一个核心要义:将“变种人”定义为非人类族群,为了防止病毒扩散,对所有“变种人”格杀勿论。

从此人类开始了疯狂的运动,推倒了全世界贺建奎的雕像,焚烧了无数基因编辑实验室,将大批“变种人”从睡梦中揪醒,被吸入监狱碟,施放毒气,或者以激光火刑焚烧。

同时人类还推出了自我拯救的“诺亚舟计划”,据说已经先后有五批纯种人类被送往瞑空星,开始人类向外延伸的新纪元。

地球则愈发生灵涂炭。大量“变种人”被送进毒气室或者焚烧消灭,却没有阻止病毒的不断蔓延。

现在是2166年,人类已经从巅峰时的120亿人骤降至40亿人,回到了两百年前的水平。

但这一切已与我无关。我只想每天日出而作,日落而息,在地下管道里默默地度过我所剩无几的黯淡人生。

我的生活就是两点一线地沿着地下管道,从我居住的房间,通往那个有缝隙的井盖,如此往复。

井盖的缝隙每日会投下一些阳光。有一天,我无意中发现在井盖下方的泥土里,竟然长出一片小小的绿叶。

我欣喜若狂,每日盯着这片绿叶发呆,它是这么美好简单的一个生命,自己发芽,沐浴阳光,安静成长。

这片绿叶成了清扫工爷爷去世后,我唯一有联系的生命。

我每天看着这棵绿色的植物,和它说话,在一些安静的夜晚,我还会唱歌给它听。

“豆豆龙,豆豆龙,是你说的人都不同,是你教我成长的感动。” 我哼着这段尘封了十几年的歌,不知不觉,三只眼睛泪流满面,整个帽子都被弄湿了。

“再也不要摘下你的帽子。”我记得母亲临死前给我说的最后一句话。所以我任帽子湿透,贴在自己的额上。

***

突然,我看到在井盖外,有一对闪烁的眼睛。我吓了一跳,猛的躲进黑暗的地方。

我听到外面轻轻敲击井盖的声音。咚,咚,咚。

我躲在阴暗的角落,不敢发出声响。

“刚才是谁在唱歌啊?好好听哦。”我听到一个稚嫩的童声。

这声音让我放下不少警惕。我试着挪步到井盖下,抬起头,和那双闪烁的眼睛视线相撞。

“嘘,我不想让别人知道下面有人。”我扇扇手,示意她赶快离开。

“这里没有别人了。”那双闪烁的眼睛黯淡了一下。

“你的家人呢?”我问。

“他们把我放在这里,说去买瓶压缩水就回来。我在这里等了两天了,他们也没有回来。”那双闪烁的眼睛低垂下来,长长的睫毛盖在眼睑上。

“也许,也许他们很快就会回来了。”我心中突然一阵发慌,变得语无伦次起来。

我把一瓶压缩水和一包能量面包从缝隙塞了出去。

“吃点东西吧,他们会回来的。”我轻轻地说。

第二天天蒙蒙亮,我突然在黑暗中惊醒。我一路小跑到井盖下方,想看看那双闪烁的眼睛是否还在。

我敲敲井盖,没有声音。我不知哪里来的勇气,把帽子往下揪了揪,慢慢挪开了井盖。

我探出头去,外面天还没全亮,街上清冷地不见一个人,只有空中的5D投影还在播放着将变种人赶入毒气室的画面。四处是衰败的电光屏碎片,墙上到处可见自然运动的血色图腾,还有一些黑炭尸体,不再有清洁碟来收尸。

我已经十年不曾走上地面。但我顾不上感慨眼前熟悉而陌生的风景。

我看到我脚下躺着一个瘦小的身体,看上去是个七八岁的小女孩。她看上去是个纯种人,细软的头发,有着肉乎乎的胳膊和短短的腿。她穿着一件蕾丝蓬蓬裙,看上去是复古的款式,有着公主式样的裙撑。

我看到她手里捏着半瓶压缩水,和一块完整的能量面包。

我心中咯噔一下。我几乎没有经过思考,抱起小女孩回到了我的地下世界。

***

我一路小跑将她抱回我的陋室。放在我的破布床上。我在杂物箱里狂翻一通,找到了一支隔空注射器。

我从食物储藏柜翻出半瓶高能营养液,通过隔空注射器注入她的胃部。

我在旁边一分一秒地等待着,过了大约半个小时,小女孩的睫毛动了一下。

我向下揪了揪帽子,紧张地后退站到了墙角。

小女孩缓缓睁开眼睛,看着我幽暗杂乱的地下室,她一下子坐起来问,“这是哪里?”

我站在角落小声说,“这是我的家。”

小女孩回头看到了我的存在。出乎我意料,她并没有表现出紧张和恐惧,而是直直地盯着我问,“你就是那个唱歌的人,对吗?”

我点点头,没有做声。

“你叫什么名字?”小女孩问我。

“我叫子丑。”我说。

“可是你并不丑啊。”小女孩说,“你好,我叫安和。”

安和探下床,扶着墙缓慢挪着步子走到我身边。

她抬起头,伸手来够我的脸。

我惊慌地躲避了一下。但看她略微受惊的眼神,我还是选择蹲了下来,和她的高度保持一致。

安和伸手摸了摸我的脸。她的手柔软而温暖,我已经20年不曾被人抚摸,浑身一抖。

“你的脸好脏啊!”安和看看手心的灰,突然咧嘴笑了起来,露出豁了一颗的门牙。

我看她笑的合不拢嘴,也忍不住跟着笑了起来。

这是20年来,我第一次和一个人这样面对面地笑。笑的眼泪都下来了。

“我想我们是朋友了。”安和说。

“朋友,对,我有朋友了。”我清清嗓子,擦掉刚才笑出的眼泪。

“但我现在必须去找我的家人了。你说了,他们会回来找我。”安和认真地说。

我看着瘦小的她,突然觉得很熟悉,仿佛看到了20年前的自己。

20年前,我也曾经是她这样七八岁的年纪,也曾经一个人站在陌生的街头,一心只想寻到自己的母亲。

想到后来发生的事,我的心狠狠地刺痛了一下,不愿再去回忆。

“也许他们不回来,有他们自己的理由。”我喃喃道,但我转念对安和说,“如果你坚持要等你的家人,那我带你去。”

***

我带着安和沿着漆黑的管道向前走。地上有潮湿的泥泞,安静地只听得到水滴的声音。

安和穿着复古的蕾丝公主裙,她必须提着裙撑,小心翼翼垫着脚尖前进。

有时会有一两只变种飞鼠从空中蹿过,安和吓得尖叫一声,抱住我的腿。

这段我走了千万次的熟悉的路,对安和来说却是极陌生的。

我蹲下来,让安和爬上我的背。我背起她,继续往前走。

安和安静地俯在我的背上,她衣服上的蕾丝不断扫在我的脖子上,我忍不住耸起肩膀去蹭痒。

安和看我狼狈蹭痒痒的样子,索性故意捏起一捋细软的头发,在我的脖子上扫来扫去。

“痒!”我喊叫。

安和达到了目的,开心地大笑起来,那一刻的她仿佛没有任何阴霾。

***

我背着她,一路走到我熟悉的井盖下。

我小心翼翼地放下安和,指指我的植物,说,“这是我最好的朋友。”

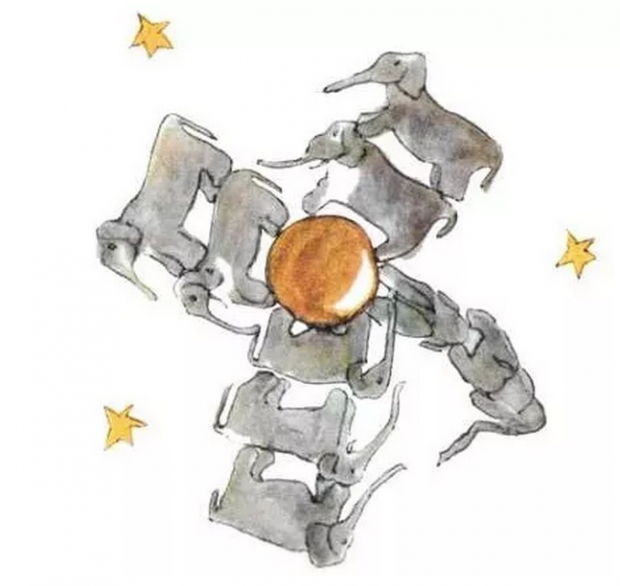

“那它也是我最好的朋友了。”安和看着植物,回头对我说,“我读过一本很古老的书,讲一个小王子爱上了一朵玫瑰花。里面有句话是这样的:你在你的玫瑰花身上花费的时间,使得你的玫瑰花如此重要。”

“这句话听上去仿佛很有道理。”我说。

“这句话是狐狸说的。”安和望着我,认真的说,“我就是狐狸。”

我没有听懂安和的话,我没有读过她说的那本古老的书。

我让安和陪着我的植物坐在井盖下面,井盖缝隙外面就是她等待家人的地方。

每天我会给她留下压缩水和能量面包,然后去继续我的工作。

我依然是每天沿着地下管道往往复复,用激光吸尘器清洗管道外壁以及中枢旋钮。但我发现我的心中充满了奇妙的感觉,我不知如何去形容。我会觉得快乐,却又充满牵挂。我想要回到安和与植物身边,我脑海中会一直想象着她们在一起的画面。

每当我结束工作,我都会飞奔着来到安和和植物的身边,看她坐在植物身边,望着井盖外的一线天空,身上堆满蕾丝的裙摆。看到他们,我的心就突然归位了。

这是我的母亲化为焦炭后,我第一次和一个人类产生强烈的联系。

***

时间一天一天过去,她的家人并没有出现。

我为她的失望而难过,但又因与她在一起的每一秒钟而感到无比真实的快乐。

有时我会和她有一句没一句地聊天。

“你想去瞑空星吗?听说那里没有高楼大厦,没有穿梭碟,也没有病毒。有的只是绿树、蓝天、清澈的水。”安和说。

“我的母亲就在瞑空星,她在那里开始了新的生活,每日赤脚农耕,在溪水里沐浴,吃洁净的果实。”我知道我在说谎,但我情愿这画面是真的。

“真羡慕你的母亲。那么地球会消亡吗?”安和问。

“如果留下的只有战争、屠杀、病毒与恐惧,那么我情愿它消亡。”我说。

“如果人类没有发明电,没有发明核能,没有发明基因编辑,是不是地球就会一直像瞑空星那样美好。”安和说。

“没有基因编辑,也会有别的技术和力量诞生,你无法阻碍事物前进的车轮,也无法阻碍它驶向终点。”我说,“古代科学家霍金说过,有些事是没有前因的,只有后果。”

“我们就是那个后果。”安和把头埋在我的身上,小脸贴在我的腹部,很久很久,不再言语。

我会给她哼那首古老的歌。

“豆豆龙,豆豆龙。是你说的人都不同,是你教我成长的感动。”

安和也会给我讲那本她喜欢的古老的书。

“我就这样孤独地生活着......直到有一天,我遇到了小王子。”

“如果你爱上了一朵生长在一颗星星上的花,那么夜里你看着天空就感到甜蜜欢愉,好像所有行星上都开着花。”

“用书中的说法,你已经驯服了我。”安和一字一顿的说。

“驯服?”我不理解这个词的含义。

“对我而言,你只是个普通的人类,和其他成千上万的人类没有什么不同。我不需要你,你也不需要我。对你而言,我也和其他成千上万的狐狸没有差别。但是,假如你驯服了我,我们就彼此需要了。对我而言,你是举世无双的,对你而言,我也是独一无二的。”

安和念了一段不像是出自她口的话,我想一定又是源自那本古老的书。我并没有完全理解,却情不自禁为之打动了。

“但我并不是一个普通的人类。”我喃喃道。

“你是变种人吗?”安和突然抬起头问我。她问的如此直接,我感到猝不及防。

“不,当然不是。”我想都没想就否认了,但否认后又立即后悔。安和是我的朋友,我却在她面前说了假话。

我想告诉她我是,但我怕她像其他纯种人一样,当我是一个怪物,一个病毒携带者。

安和看上去没有什么反应,扭头继续望向井盖缝隙外面的一线天。

不知为何,我甚至觉得她好像有点失望。

突然,安和仿佛看到了什么,情绪突然激动起来。

“爸爸!爸爸!”她指着井盖缝隙大喊。

她疯了似的地推开井盖,纵身一跃,同时扯掉了自己厚重的裙撑,露出一条雪白的绒尾。

一切都发生在几秒钟内,我来不及做出任何反应。

我只见她雪白的绒尾飞舞旋转起来,带她盘旋飞向空中。

原来她不是纯种人,她是被植入飞狐基因的变种人。

她不顾一切地飞向高空,冲向空中的5D投影。

投影正在播放将变种人送进毒气室的画面。巨型人、多臂人、鸟人,各种经过基因改造的变种人拍成长长的队伍,被机器警察驱赶进毒气室。每个人都在5D投影下变得那么立体真实,仿佛是真的人在空中行走。

我看到队伍里有一个中年男子,身后拖着一条脏兮兮的绒尾。

那一定是安和的爸爸。

“爸爸,爸爸!”安和继续飞向虚幻的投影。

四周稀疏颓丧的人群有人留意到了空中的安和。

“变种人!‘贺建奎病毒’!”有人开始尖叫。

旁边有拿着老式猎枪玩耍的小男孩,枪口指向了安和。

“不要!”我撕心裂肺地喊。

但没有人能听到我的声音。

“砰!”

我看到安和小小的身体从空中旋转着落下来,雪白的绒尾无力地坠在空中。她下坠的速度很慢,就像一张飘落的白纸,飘啊,飘落。

一旁一位长着标准“转基因脸”的母亲赞许着小男孩。小男孩把枪背在背上,得意地随母亲离去了,仿佛刚刚是击中了一只小鸟。

我连滚带爬地爬到安和的尸体旁边。颤抖着抱起她轻飘飘的身体。

周围经过的行人都用唾弃的眼神看着我们。

我仿佛回到了20年前,我一个人站在熙攘的人群中,周围都是千人一面冷漠的转基因脸孔。

***

过去的20年,我没有经历起伏,没有经历荣辱,有的只是忽视。

人们对宇宙充满复杂的想象,但此刻在我眼里,这宇宙空无一物,除非有我爱之人和爱我之人环绕其中。

曾经有我的母亲,还有一颗植物,还有一个叫安和的小女孩,为我漆黑的人生带来过光明,让我曾经有那么一瞬,误以为这个地球依然有温暖和希望。

但最终依然是现实将我打落在黑洞的最深处,所有曾经闪烁过的希望的火焰,都在这一刻化为坚硬的冰。

***

我仿佛听到安和对我说,“子丑,摘下你的帽子。”

我伸手缓缓揪下了自己肮脏的毛线帽。我推开黏腻的头发,露出我额顶的第三只眼。

我这只眼睛已经太久没有见过光亮,瞬间世界一片惨白,我只听得到四周的人的靠近的脚步声。

我的第三只眼逐渐恢复了视觉,我看到越来越多的人站在我的周围,满脸写着惊恐和唾弃。

我的第三只眼爆发了前所未有的能量。和20年前一样,我看得到千里外的世界,我看得到变种人被源源不断送进毒气室,我看到医院里肿瘤像菜花一样长满身体的被隔离患者在哀嚎,我看到正在登上第七艘“诺亚舟”的“纯种人类”。

我发现我第三只眼看到的不止如此。

我还看到这些正准备飞往瞑空星的“纯种人”体内,有绿色的斑点跳跃。

那是“贺建奎病毒”的颜色。

身边的人群正在向我逼近,他们指着我,辱骂着,尖叫着。

我看到空中有保卫碟缓缓飞来,我知道,几秒之后,我就会变成一具黑炭。

我抱紧了怀中的安和的尸体。心中对我的植物说,再见。

我抬起头,在我在人间的最后一刻,我看到了所有逼近我的人群的体内,都布满了跳跃的绿色的斑点。

空气中,全都是绿色的斑点。

编辑 | Savannah

这是两个80后姑娘的涂鸦平台,我们一个居于美国加州,一个居于中国香港;一个北京大学毕业,一个哥伦比亚大学毕业;一个是理科女却饱读诗书,一个是文科女却在投行做模型。我们的共同点是:知道no zuo no die却勇往直前,爱用自己赚的钱买买买,走过很多地方交到许多稀奇古怪的朋友,希望用笔将这美好的世界记录下来。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号